成瀬平馬家長屋門

- [公開日:2021年4月2日]

- [更新日:2021年4月2日]

- ID:8430

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

現在位置

あしあと

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

成瀬平馬家は藤堂藩に仕える藩士であり、1716年~1735年(享保年間)や1830年~1843年(天保年間)に伊賀付加判奉行を勤めた家柄でした。(『成瀬家文書』)

江戸時代の武家は身分と禄高に応じた規模の屋敷に居住しており、役替えや禄高の変更の際には屋敷替えが行われていました。屋敷は藩士の格式を示す指標のひとつであり、藤堂藩では最も格式の高い藩士の居宅は現在の上野丸之内に集中していました。

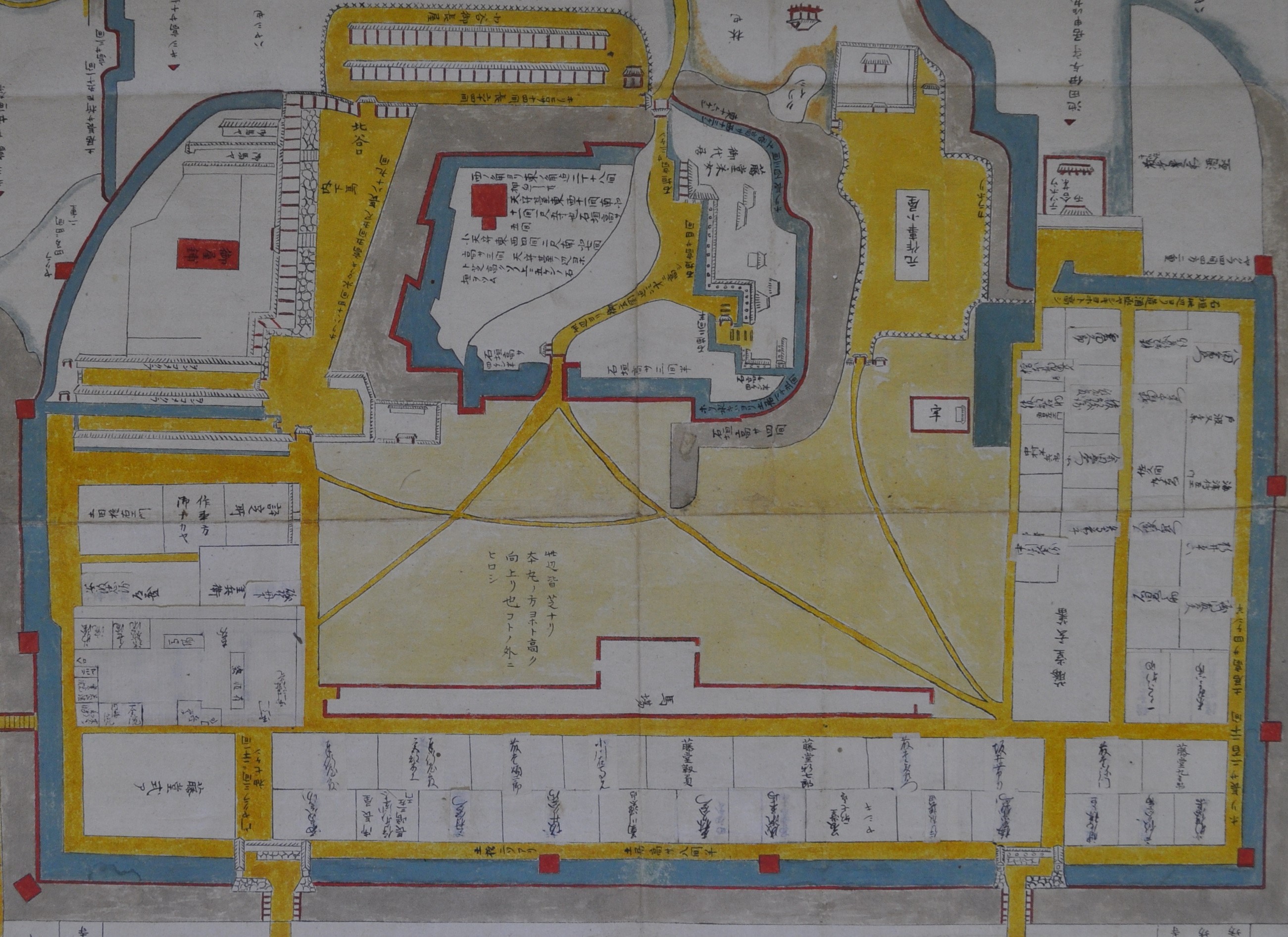

『上野城下町絵図』によると、成瀬家の屋敷地は1716年~1735年(享保年間)と、1787年(天明7年)に屋敷替えがあり、1828年(文政11年)以降、現在地に成瀬平馬家の名が記されているのが確認できます。

長屋門とは、家臣等を住まわせることができるよう門の両脇を長屋とした建物です。この長屋門が建てられた時期は、鬼瓦にヘラで記された内容から、1841年(天保12年)と推定されます。

明治期以降、成瀬平馬自身が長屋門で生活するなど、居宅として使用されてきたため改変された所もみられますが、当初の姿を多く残す貴重な建物です。また、現在、旧上野城内(外堀の内側)に残る長屋門としては成瀬平馬家のものが唯一であり、平成29年3月28日伊賀市指定有形文化財に指定されました。

令和2年6月、文化財としての価値を長く維持するための保存修理工事が完成しました。

沖森文庫所蔵「文政11年(1828年)上野城下町絵図」

工事を進めるにあたり、成瀬平馬家長屋門保存修理検討委員会を組織し、修理方法等について検討を行いました。修理の基本方針は江戸後期の武家屋敷の長屋門として復原することとしました。修理方法は柱や梁等、建物の軸部を残した状態まで解体する半解体修理により実施しました。

長屋門東棟台所・便所は明治期に増設されていたため撤去し、西棟は板張りの痕跡が残っていたため板間に復原しました。

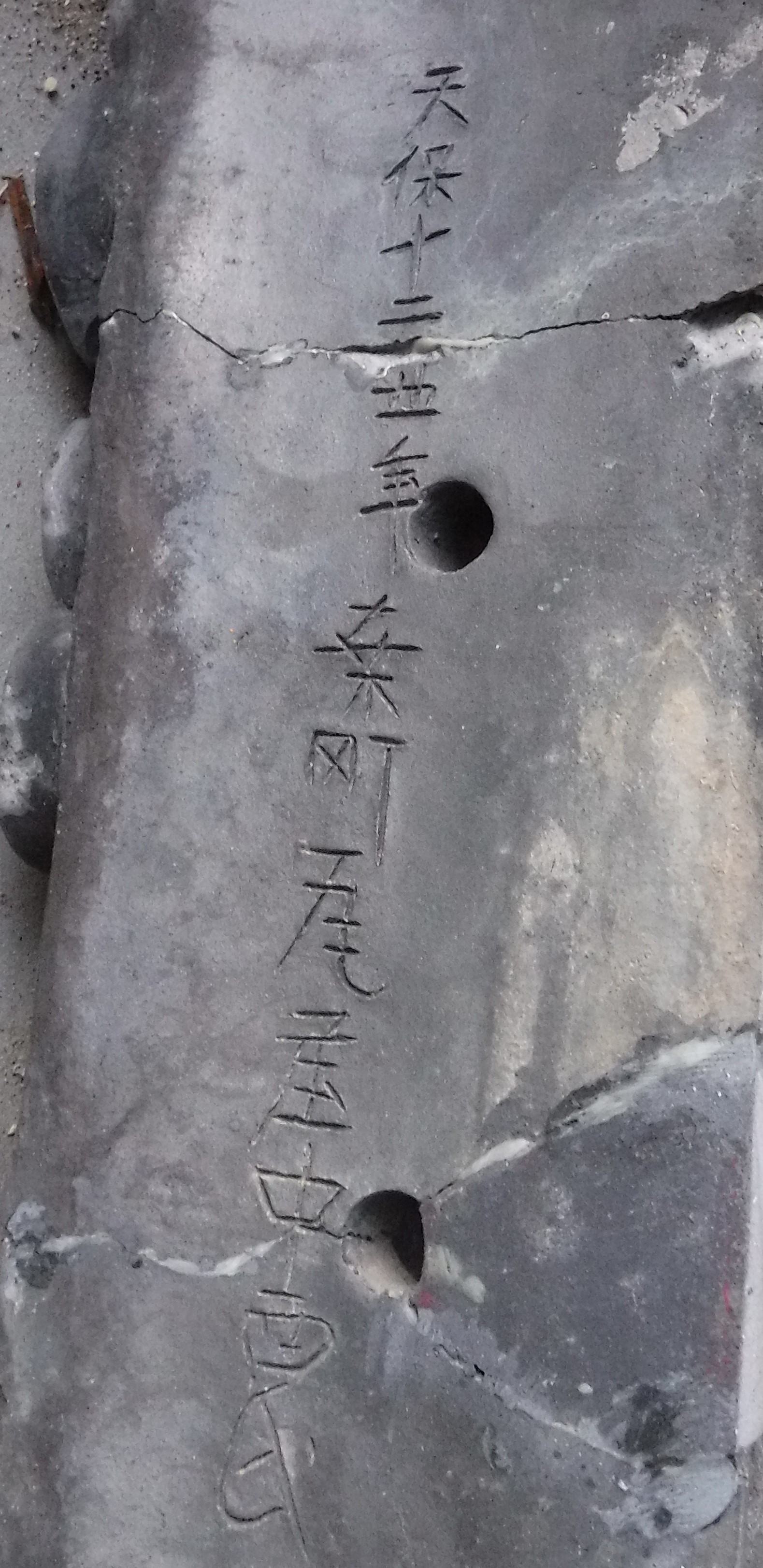

解体前の屋根は、南面は本瓦葺き、北面は桟瓦葺きとなっていましたが、北面の葺き土の状態から本瓦葺きと考えられるため、全面本瓦葺きとしました。また鬼瓦にはヘラで年号等が記されていました。

鬼瓦

「天保12丑年桑町瓦屋中西氏」

新しい部材による補強

焼印「令和元年度繕補」

北面屋根瓦葺き

外観(南面)

外観(北面)

外観(東面)

門扉(内側)

東棟和室(1)

東棟和室(2)

東棟和室(3)

西棟板間

改修前

改修後

伊賀市役所産業農林部中心市街地推進課

電話: 0595-22-9825

ファックス: 0595-22-9695

電話番号のかけ間違いにご注意ください!