2025(令和7)年度

- [公開日:2026年1月30日]

- [更新日:2026年1月30日]

- ID:12979

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

あしあと

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和8年1月30日市長コメント 衆議院議員総選挙の実施について

1月27日、衆議院議員総選挙が公示されました。2月8日の投票日に向けて、これからの日本の針路、そして私たちの街の未来を決める重要な選挙です。

今、私たちが目指すべきは、お互いの多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる「包容力のある共生社会」です。しかし、SNS等で拡散される真偽不明なデマや、誹謗中傷、社会的少数者を排斥して分断や対立をあおる言説は、共生社会や民主主義の土台を根底から揺るがしています。憎しみや不安をあおって支持を得ようとする手法は、自由な議論を阻害し、民主主義を壊しかねない深刻な危機であると私は認識しています。

有権者の皆様におかれましては、どうか情報の出所や客観的な根拠を冷静に見極めてください。事実に基づいて、他者への尊厳を忘れない判断こそが、社会の分断を防ぐ大きな力となります。各候補者や政党の政策を真摯に見極めて、良識ある一票を投じていただくことを切に願います。

最後に、国政を担う皆様には、地域に生きる多様な人々の声に耳を傾け、地方自治の自律性を尊重した誠実な政治を強く期待いたします。

令和7年12月25日市長コメント 三重県の職員採用における国籍条項復活の検討について

三重県が「情報流出の懸念」を理由に国籍条項の復活を検討しているとの報道がありました。これらが事実とすれば、多文化共生社会の実現を掲げる自治体の長として、検討の撤回を強く求めます。

今回の県の動きは、長年にわたり地域社会が官民一体となって積み上げてきた「多文化共生の地域づくり」の歩みを覆すものです。

日本国籍の有無を理由にして一律に「安全を脅かす存在」と決めつける論理には、いかなる客観的根拠もありません。こうした行政による差別的なレッテル貼りは、ネット上に溢れる根拠なきデマを県みずからが公認し、拡散させることに等しく、社会に新たな分断と不信感をもたらします。

伊賀市をはじめ、三重県各地域には、国籍を問わず住民として共に暮らし、地域経済や文化を支える数多くの仲間がいます。行政が自ら偏見を助長し、特定の市民を排除する姿勢を示すことは、これら住民との信頼関係を破壊するだけでなく、多様性を地域社会の活力に変えようとする時代の要請をも放棄するものです。

リスク管理を属性の問題にすり替える安易な手法は、行政の知性の放棄というべき人権軽視です。

三重県に対し、誰もが尊厳を持って共に生きる「多文化共生」の原点に立ち返り、今回の検討を速やかに撤回することを強く要望いたします。

令和7年12月8日市長コメント FCくノ一三重の皇后杯準決勝進出について

伊賀市民を代表し、心より伊賀FCくノ一三重の皇后杯準決勝進出をお祝い申し上げます。

なでしこリーグのチームとして、WEリーグの強豪がひしめく中で見事な快進撃を続け、12大会ぶりとなるベスト4の栄光を勝ち取られました。これは、チームのひたむきな努力と勝利への強い意志が実を結んだ証であり、大変誇りに思います。

特に、準々決勝での粘り強い戦いは、私たち市民に大きな感動と勇気を与えてくれました。

準決勝では、伊賀米のように粘り強く、忍者のように颯爽と「くノ一旋風」を巻き起こしてくれることを大いに期待しています。12月14日の当日に向けて、市民一同、熱い声援を送ります。

令和7年11月21日市長コメント 非核三原則見直し議論について

高市首相による非核三原則の見直しに関する議論に対し、非核平和都市・伊賀市として強い懸念を抱き、まったく容認できるものではないことを表明いたします。

非核三原則の「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という国是は、唯一の戦争被爆国である我が国が世界に示すべき平和の誓いであり、核兵器廃絶に向けた国際社会の取り組みをリードするための揺るぎない土台です。この原則が、長きにわたり国民の支持を得て、日本の安全保障政策の根幹をなしてきた事実を重く受け止めなければなりません。

特に「持ち込ませず」の議論は、核抑止力の維持という名目で将来的な核共有にも道を開きかねない危険性もはらんでいます。これは、市民が抱く核兵器への深い恐怖と、恒久平和への願いを無視するものであり、国際的な核不拡散体制にも逆行するものです。

伊賀市は非核三原則が将来にわたり堅持されることを強く求めるとともに、政府においては、核抑止力に依存するのではなく、外交努力と信頼醸成を通じた平和的解決の道を追求することを強く要請します。

私たちは「この世の地獄」を経験した被爆者の思いを次世代につなぎ、核兵器のない平和な未来に向けて、地域から国内外に訴え続けてまいります。

「差別をなくす強調月間に向けた市長メッセージ」

~お互いを尊重しあえる、人権文化の根付いた地域社会に向けて~

12月10日は、世界人権デーです。

20世紀、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、人種による迫害や大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。それらの反省から、人権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方のもとに、1948年に「世界人権宣言」が定められ、国連は、この宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定めました。

この12月10日を最終日とする一週間を、国は「人権週間」と定め、全国各地で人権の尊重と擁護に向けた取り組みが展開され、伊賀市においても、12月10日を最終日とする一か月間を「差別をなくす強調月間」と位置づけ、一人ひとりの人権が守られ、多様性が尊重される明るく住みよいまちづくりをめざし、啓発活動などに取り組みます。

しかし、人権侵害や差別事象はなかなか後を絶たないのが現実であり、伊賀市においては、本年も残念ながら部落差別事象や、外国人住民へのヘイトスピーチ事象が発生しました。全国的にはインターネット上の人権侵害が増加しており、特にSNSなどのソーシャルメディアにおいて悪質なデマや誹謗中傷が飛び交っている状況は大変深刻なことです。

差別事象に共通することは、当事者を取り巻く社会の側に問題があるということです。差別はする人がいるから起こります。だからこそ、私も皆さんも誰もが一人ひとりの心の中にある偏見や差別心を見つめ直し、差別をなくすために自分自身ができることを探して行動することが重要になります。

人権侵害や差別事象がなく、すべての人の人権が守られ、多様性が尊重される社会意識を、より一層醸成していくために、市民の皆さんをはじめ、地域や事業者などさまざまな主体と連携し、人権啓発を進めていきます。

令和7年10月23日市長コメント 伊賀市出身選手のプロ野球ドラフト会議での指名について

プロ野球ドラフト会議で伊賀市出身の選手が指名を受けました。

●藤原 聡大さん(花園大)東北楽天ゴールデンイーグルスから第1位指名

藤原聡大選手、プロ野球ドラフト指名おめでとうございます。伊賀市民を代表して、心よりお祝い申し上げます。藤原選手は玉滝小1年の時から阿山ブルーファイヤーズで軟式野球を始められ、花園大学では新人賞に輝くなど、活躍されてきました。長きにわたり、ひたむきに野球に取り組んでこられた藤原選手の努力が実を結び、プロ野球という夢の舞台への切符を手に入れられたことは、伊賀市の子どもたちをはじめ多くの市民に夢と希望、そして勇気を与えてくれました。これからも、市民みんなで応援していきます。伊賀米のように粘り強く!さらなる飛躍を心から願っています。

プロ野球ドラフト会議で伊賀市出身の選手が指名を受けました。

●西川 篤夢さん(神村学園伊賀)広島東洋カープから第6位指名

西川篤夢選手、プロ野球ドラフト指名おめでとうございます。伊賀市民を代表して、心よりお祝い申し上げます。西川選手は小学3年生の時に軟式野球を始められ、神村学園伊賀では主将としてチームを牽引するなど、走攻守すべてにおいて優れたプレーを見せてきました。これまでのひたむきな努力を続けてこられた姿勢が、この素晴らしい結果につながり、子どもたちや多くの市民に夢と希望、そして勇気を与えてくれました。これからも市民みんなで応援していきます。忍者のように颯爽と最高のパフォーマンスを発揮してください。

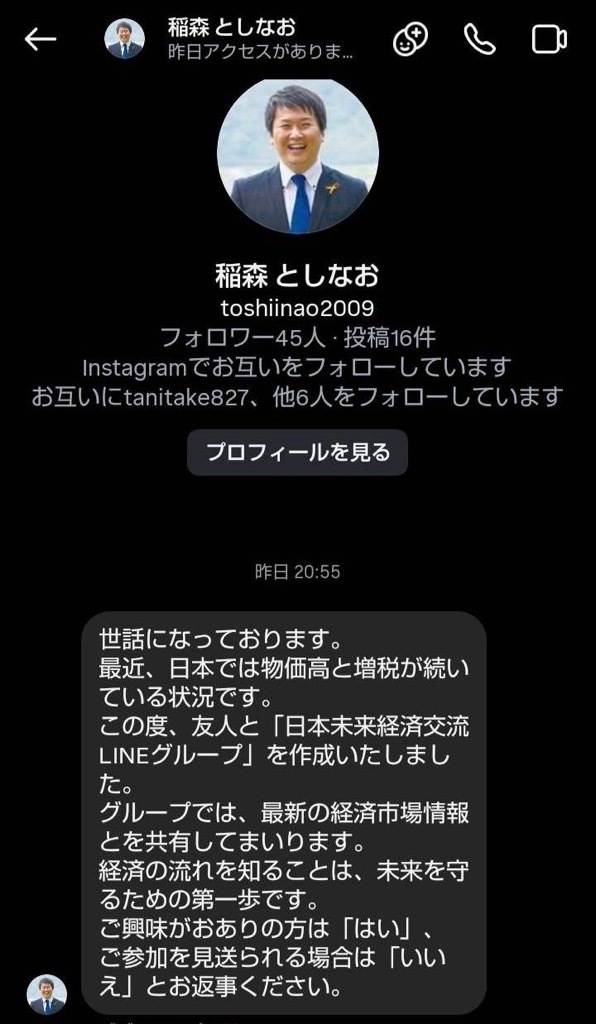

令和7年10月23日 市長個人公式SNSの偽アカウントに係る市長コメント

「稲森としなお」になりすましたSNSの偽アカウントが複数確認されています。公式のアカウントは次のとおりです。

●インスタグラム toshinao2009

●X @inamori2009

●Facebook 稲森 としなお

※Facebookは、これまでに同じ名前「稲森 としなお」で複数のアカウントが確認されています。偽アカウントであるかどうかの確認は、フォロワー数で確認してください。(令和7年10月23日現在、4,384名がフォローしています。) フォロワー数が大きく異なる場合は偽アカウントの可能性があります。

上記の公式アカウント以外の「稲森としなお」のSNSは全く関係のないアカウントで、画面は公式アカウントと似せたものであることも確認されております。また、投資サイトなどへ誘導される恐れもありますので十分ご注意ください。

なお、令和7年10月23日時点では、インスタグラムで1件の偽アカウントの存在が確認されておりますが、偽アカウントは発生と消去が頻繁に繰り返されています。偽アカウントを発見されましたらSNS運営会社(管理者)に対し通報いただくようご協力お願いいたします。

インスタグラム偽アカウント(toshiinao2009)の画面です。

令和7年9月22日 市立中学校における成績改竄事案に係る市長コメント

伊賀市立中学校において成績の改竄が行われていたことは言語道断であり、子どもたちの尊厳を深く傷つけ、学校教育に対する信頼を失墜させる許されない行為だと深刻に受け止めています。子どもたち、保護者の皆様、市民の皆様に対しましては大変申し訳なく思っています。今後は教育委員会と共に、すべてを「子どもの権利」に重心を置いて、事案の検証と再発防止策の徹底に取り組み、信頼回復に注力してまいります。

令和7年9月8日 伊賀市職員採用試験の多文化共生推進枠について

このところ、SNS上で、今年度の伊賀市職員採用試験における多文化共生推進枠について、一部報道の正確性を欠く記事をもとにした「伊賀市の職員採用は日本語が話せなくてもよい」といった発信が散見されます。これらは、明らかな「デマ」であり、事実と全く異なるものです。その発信に対する意見の中には、外国籍の方々に対する偏見や思い込みにより嫌悪し、排除しようとする〝ヘイトスピーチ″に該当するものが多くあります。ついては、この事態を憂慮し、改めて、多文化共生推進枠について正確な情報をお伝えします。

多文化共生推進枠で採用する職員については、他の職員と同じように「日本語で職務遂行できること」を前提としています。したがって、日本語の言語知識や読解力、聴解力、表現力などのコミュニケーション能力は、必要不可欠です。このことから、多文化共生推進枠の試験は、他の事務職と全く同じ内容で、第1次試験の筆記試験、第2次試験及び第3次試験の個別面接を、日本語を母語としないことについて特別の配慮をすることなく、全て日本語で行います。また、受験資格として「永住者又は特別永住者の在留資格を有すること」と限定しています。永住者は日本で長期間安定的に暮らしており、法令遵守や経済的自立が認められた外国人に与えられる在留資格で、制限なく就労が認められています。「特別永住者」は、入管特例法により、戦前から日本に住む方とその子孫に与えられる在留資格で、同じく制限なく就労が認められています。

平成17年の最高裁判決では、外国籍の職員の任用について、公権力を行使し、若しくは重要な施策の決定を行い、又はこれらに参画する職を除き、地方公共団体の裁量を認めています。多文化共生推進枠については、この判決に従い、職務に従事制限を設けています。

伊賀市は、人口のうち約7%が外国籍の方である長い歴史のある多文化共生のまちです。すでに会計年度任用職員では、多数の外国籍の方に活躍いただき、市民サービスの向上につながっています。多様な視点を市政に活かし、誰もが暮らしやすい共生社会を形成し、全ての市民にとってより暮らしやすい伊賀市をめざしていきたいと思います。

市内の学校では、国籍による分け隔てなく子どもたちが共に学び、共に生活をしている姿が当たり前になっています。国籍に関係なく子どもたちが不安なく将来に希望を感じ、夢を持つことのできる地域社会にしていきたいと思います。

職員募集に関する詳細(後期日程募集要項)は以下のHPをご覧ください。

令和7年9月5日 福森和民さんご逝去にかかる市長コメント

去る2025年9月3日、元大山田村長の福森和民さんがご逝去されました。大山田地域の発展に尽力された福森和民さんのご逝去に際し、心からお悔み申し上げます。1983年4月から1995年4月にかけての村長時代には、農業と農村の将来を的確に見据えて、農業の基盤整備や大山田農林業公社の設立などにその手腕を発揮され、伊賀米生産をはじめ豊かな農村地域の礎を築かれました。この多大なご功績に対し、伊賀市民を代表して深い敬意と感謝の意を表します。

令和7年8月14日 戦後80年にあたっての市長コメント

先の大戦が終わりを告げてから80回目の終戦の日を迎えました。ここに、あの戦争によって犠牲となられた内外すべての方々に対して、心から哀悼の誠を捧げます。

戦後、戦争の悲惨さと平和の尊さを、肌身を持って体験をしてきた先人たちは、二度と同じ過ちを繰り返してはならないことを固く胸に誓い、民主的で、文化的な、平和で豊かな国づくりのために並々ならぬ尽力をされてきました。その結果、戦災からの復興と経済発展を成し遂げることができました。

その一方で、戦後80年を迎え、戦後生まれの世代は90%近くにも達し、悲惨な戦争の記憶が薄れ、ややもすればこの平和の尊さや有り難さを忘れがちになってしまいます。

今こそ私たちは、歴史の事実を謙虚に受け止めて、あの戦争に至った「道のり」に学ぶことを特に子どもたちや若い世代と共有する必要があります。そして、核兵器の廃絶に向けた取り組みをはじめ平和行政を積極的に推進し、多文化共生や国際交流への理解を深めるなど、誇りを持って「非核平和都市・伊賀市」としての責務を果たしていく決意です。

戦後80年を迎える本日、あらためて「平和憲法」とも称される日本国憲法の精神を重視して、市民の皆さんと共に力を合わせて、戦争のない平和な未来のために限りない努力していくことをお誓い致します。

令和7年8月15日 伊賀市長 稲森 稔尚

令和7年8月6日 伊賀地域高等学校活性化推進協議会で三重県教育委員会が示した伊賀地域の高等学校のあり方について

8月5日、伊賀地域高等学校活性化推進協議会において県教育委員会より「令和10年度にあけぼの学園高校を募集停止」との案が示されました。このことは、「高校活性化」とはまったくの名ばかりで、伊賀地域に豊かな学びを保障するという教育行政の使命を放棄し、県内における地域間格差と教育格差のさらなる拡大を招くものです。そして、多様な子どもたち、特に様々な困難を抱える子どもたちの未来を切り捨てるものであり到底容認できるものではありません。

県教育委員会においては、従来の「統廃合ありき」の検討の繰り返しではなく、地域社会全体における高等学校での学びのあり方をより多角的に再検討する必要があります。特に、県立高校の少人数学級の推進や県独自の教職員の加配による特色化に取り組むべきです。いずれにしても伊賀地域の思いを無視しての方針案の撤回を強く求めます。

令和7年7月7日 「核兵器禁止条約への署名・批准を求めます(要請)」

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣 宛

伊賀市では、戦後60年にあたる平成17年6月24日に、「非核平和都市」伊賀市を宣言、また、平和首長会議に加盟し、世界の恒久平和の実現と、核兵器のない平和な社会の実現に向けて取組を進めてきました。戦後80年の本年は、戦争の悲惨さ、平和の尊さを改めて考え、地域から平和の実現に向けて発信のできる次世代の人材育成を目的に「戦後80年伊賀市平和の集い」を実施し、非核・平和の取り組みを次代に紡いでいくことを考えています。

80年前の広島、長崎で原子爆弾の投下という、凄まじい体験をした被爆者たちは、忘れてしまいたい自らの体験を語り続け、他の誰にもこんな思いをさせてはならないと3度目の核兵器使用を防ぎ続けてきました。令和6年に日本原水爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞を受賞したことは長年にわたる功績が世界に高く評価されたものと言えます。

日本政府は、被爆者の思いに応え、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて国際社会をリードする使命を有しています。つきましては、日本政府においては、核兵器禁止条約への署名・批准をすみやかに行い、核兵器廃絶に向けた国際的な取り組みを積極的に推進されることを、非核平和宣言都市・伊賀市を代表して強く要請します。

令和7年7月1日 これからの選挙を民主主義の成熟のために

いよいよ第27回参議院選挙がはじまります。(7月3日公示、20日投票)

今回の選挙では、生活者や中小企業等の暮らしに届く物価高騰対策をはじめ、農業政策と食料安全保障、裏金問題等の「政治とカネ」の問題、実効性ある人口減少対策や地方活性化など、各政党、各候補者の活発な議論を期待しています。

しかしながら、昨今の選挙では、悪意を持ったデマや根拠不明の情報がSNS等で急速に拡散され、選挙結果に影響を与えるケースも散見されています。

さらに深刻なことは、事実に基づかない誤情報があたかも「真実」であるかのように広がり、誹謗中傷や人権侵害行為、国籍等を理由にした心ない差別煽動が繰り返されていることや、それらが原因で自ら命を絶つ人もいるということです。このような事態は、民主主義の根本を大きく揺るがしていると言えます。

もっとも大切なのは、顔の見える対話と信頼に基づく自由な言論を保障し、より成熟した民主主義社会を築くことにあります。くれぐれも有権者の皆様には、各政党・候補者の主張とその根拠を注意深く見極めていただき、未来のために賢明な判断していただくことを切に願います。

令和7年6月30日 生活保護基準に係る最高裁の判決について

今回の最高裁判所による2013年以降の生活保護費基準引き下げを違法とする判決は、憲法25条に基づく生存権の保障を肯定し、行政府による恣意的な基準変更に歯止めをかけたという点で極めて重要な意義があると考えています。

生活保護制度は、困窮する人々の生命と尊厳を守る最後のセーフティネットであり、その基準は単に生活保護制度にとどまらず、就学援助、住民税非課税、医療費助成、介護保険の負担軽減措置など、数多くの社会保障制度の認定基準として活用されています。このため、生活保護基準の不合理な引き下げは、生活保護利用者のみならず、広範な低所得層の生活水準全体を引き下げる深刻な影響をもたらします。

今回、政府の判断に合理性が欠けていたことが司法によって厳しく指摘されたことは、制度の正当性と国民の信頼を守る上でも大きな意味を持ちます。こうした判断を受けて、国は今後、違法とされた減額分について、対象者に対して速やかに遡及支給を行うべきです。生活費の不足が長期にわたり続いてきたことを鑑みれば、単なる是正ではなく、誠意を持って生活の立て直しを支える十分な対応が求められます。

国の恣意的で誤った判断によって生じた違法状態である以上、その責任は国が全面的に引き受けることは至極当然のことです。

国は今回の最高裁判決を厳粛に受け止めて深い反省に立つ必要があります。市民の暮らしと尊厳を守るため、生活保護制度の原点に立ち返るとともに、公平で信頼される生活保護行政を再構築することを強く求めます。

令和7年6月25日 石破首相が表明した全国民を対象にした一律2万円の現金給付案にかかる市長コメント

物価高対策として、全国民を対象にした一律2万円の給付については、首相から表明があったところです。現場で実務を担うのは地方自治体です。コロナ禍の折には、この伊賀市でも各部署から市職員を招集して定額給付金室を設置し、限られた体制の中で毎日夜遅くまで給付に係る事務や問い合わせ対応に追われました。マイナポイントを付与する形であれば、自治体の負担も軽くなるとお考えのようですが、すべての人がマイナンバーカードをお持ちのわけではありません。逆に、市民の皆さんそれぞれに、どのような形で給付するのかの仕分け作業が発生すると考えられます。参議院選挙直前にして、唐突に現金給付案を表明されたことに強い違和感を覚えますし、自治体の疲弊や他の市民サービスへの影響などの一切配慮がないことを大変腹立たしく思います。もしも、現金給付案を進めるということであれば、地方自治体に対する丁寧な説明があるべきですし、地方自治の本旨に基づき、しっかりと国の責任を果たしていただくことを求めます。

令和7年6月17日 市長コメント 熱中症への最大限の警戒を

市民の皆さまへ

昨日、6月16日は伊賀市内で35.3度と非常に高い気温が記録され、暑さ指数は31.4で生活及び運動の基準において最も危険性の高い状況に達しました。今後しばらく、高温多湿の日が続くとの気象予報も出ておりますので、市民の皆さまには自身の命や健康を守るため万全の対策を取り、熱中症に最大限の警戒をお願いします。特に、昼間の草刈りなどの農作業や屋外での活動や作業は危険を伴いますので、控えていただくようお願いします。伊賀市では、市民の皆さまが安心して過ごせるよう、クーリングシェルターを設置しております。市内の各所に設けたクーリングシェルターは、涼しい環境を提供し、熱中症予防に役立てることができます。当該施設をご利用されない場合でも涼んでいただくことが出来ますので、暑い日に外出される際は、ぜひ、ご利用ください。熱中症は、特に高温多湿の環境下で発生しやすく、適切な対策を講じることが重要です。熱中症対策の原則としては、以下の点を心掛けてください。

・こまめな水分補給:喉が渇く前に水分を摂取しましょう。

・適切な衣服の選択:通気性の良い服装を選び、体温の上昇を防ぎましょう。

・涼しい場所での休息:エアコンを活用するなど、涼しい場所でこまめに休息を取ることが大切です。

・周囲への配慮:特に高齢者や子どもに目を配り、異変がないか気を付けましょう。

ご自分や周囲の人に熱中症の症状が認められた場合は、涼しい日陰などに移動してうちわや扇風機などで風をあてて体を冷やしましょう。飲めるようであれば水分補給をしましょう。水分補給ができないときや、歩けない、受け答えがおかしいなどの症状がみられた場合は119番通報で救急車を呼ぶようお願いします。皆さまの健康を守るために、ぜひこれらの対策を実践し、暑い夏を安全に乗り切りましょう。熱中症対策に関する詳細は市ホームページでお知らせしていきますのでご確認ください。

令和7年6月9日 体罰の根絶に関する申入書の提出について

三重県教育長へ市長より「体罰の根絶に関する申入書」を提出しました。内容は以下のとおりです。

令和7年5月15日 生活保護と自動車使用にかかる市長コメント

生活保護の申請は憲法25条に基づいた権利です。病気やけが、失業や家族の死亡など、さまざまなご事情により生活が成り立たなくなった時に、国が最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるように支援する大切な制度です。生活保護を受給している人の自動車使用については議論になることがありますが、過度な利用制限や一律に禁止するなど硬直的な運用は自立した生活への妨げにつながり、ひいては生存権を脅かす恐れもあります。国は令和6年12月の厚生労働省通知により日常生活に不可欠な買い物などでの利用も認められているとの見解を示しており、伊賀市では地域の交通事情や世帯状況などの個々のご事情をしっかり聴き取った上で、自動車利用の可否を判断することにしています。繰り返しになりますが、生活保護の申請は権利です。生活にお困りのことがあれば、迷うことなく伊賀市生活支援課に安心してご相談ください。

令和7年4月1日 生理の貧困対策にかかる市長コメント

生理用品の配置の在り方について発信した三重県議会議員に対して殺害をほのめかすメールが3月28日以降、県議会事務局に8000通以上届いているとのことが報道されました。暴力的に議員活動を委縮させる到底許されるものでないということは言うまでもありません。今回の出来事は、日本社会のジェンダー平等に対する理解の遅れを表す大変深刻なものだと考えています。伊賀市としては令和5年11月以降、新型コロナにより浮かびあがった「生理の貧困」問題をきっかけに経済的な問題のみならず、女性自身の学校や仕事、様々な社会活動、ひいては女性の活躍にとっての阻害要因ととらえ、市役所本庁舎全階、ハイトピア伊賀全階、上野図書館全階の女性用トイレ、多目的トイレへの生理用品の配置を試行的に進めてきたほか、市内すべての中学校の女性用トイレやすべての小学校の保健室等にも生理用品が配置されています。伊賀市での令和5年11月から今年2月までに実施した、生理用品配置の利用者に向けたアンケート調査では、121名の回答者のうち、生理用品の持ち合わせがなく困った経験を持つ人が88%、この取り組みを続けてほしいという人が87%にのぼったほか、男性に対する理解促進を求める意見も35%ありました。あらためて生理の問題を、個人の自己責任ではなく社会的に解決が必要な問題であるという認識を性別問わず広げていく必要性を強く感じています。今後は、生理用品の配置の充実や本格実施に向けた検討を進め、性別や性の在り方にかかわらず、誰もが安心して暮らせる伊賀市をめざしていきます。

令和7年4月1日 新規採用職員辞令交付式にかかる市長訓示

皆さん、この度、晴れて伊賀市の職員となられたこと、心からお祝い申し上げます。この伊賀市という組織に、新しい風を吹き込んでくれるような皆さんをお迎えできることを本当にうれしく思います。先ほど、新規採用職員を代表して、山澄未来さんに服務の宣誓をしていただきました。是非、皆さんには、なぜ公務員だけが日本国憲法のもとに服務の宣誓をしなければならないのかを考えてほしいと思います。日本国憲法は国民主権を大きな柱にしています。それを身近な地域から行動し、実践していくのが地方自治です。国が上にあって市町村が下にあるのでは決してなく、住民の皆さんの暮らしに最も近いところにあるのが市町村であり、市町村こそが最先端自治体であると理解してほしいと思います。特に日本国憲法は公務員に憲法を尊重して、擁護することを義務づけています。それは権力をもった公務員が、行政が、住民の皆さんの願いを無視して、思うがままに、好き勝手はしないように、憲法は公務員を強く縛っているというものです。公務員が、国民や市民から直接選ばれた代表者が定めた法律や条例に基づいて仕事をしなければならないのはこの国民主権に基づいた考え方です。出だしから、いきなり堅苦しくて、窮屈なことを言ってしまいましたが、正直言って国民が主役とは程遠い国の政治や行政がある中で、市民の皆さんと最も身近で、しなやかに小回りの利く地方自治体にこそ希望がある。ここにしか希望が持てないからこそ私は市長になることにしました。市民の皆さんのひとつひとつの幸せをつくり、持続可能な地方自治のモデルをつくり、日本中に、さらには世界に誇れる伊賀市をつくっていく。ということは最先端自治体の市町村でこそ大いに実現可能ですし、皆さん一人一人の肩にかかっています。私自身市長就任にあたり、市長と市民のつながりをもう一度結び直すこと、市民の皆さんとの「対話からはじまる参加と協働」を掲げました。本日新しく伊賀市役所の仲間になった皆さんと力を合わせて、市民の皆さんに寄り添って、市民の皆さんと議論することも恐れず、市民の皆さんと共につくる伊賀市をめざしていきたいと思っています。一方で、声の大きい人、すでに力のもった人の声ほど私たちに届きやすいことも事実です。おなかの中にいる赤ちゃんから、子どもたち、若者たち、様々なタイプのマイノリティ、自分で頑張り過ぎたり、一人で抱え込んで声を出すことのない人たち、こういった皆さんの声を集める努力と想像力ももっと高めていくことが求められています。とはいえ、私も皆さんも生身の人間です。市の仕事は360度、多岐にわたり、時には困難な状況に直面することもあるかもしれません。困難に直面したときや迷いが生じたときは、どうか一人で抱え込まず、周囲の先輩や上司に相談してください。市長である私にも気軽に声をかけてくれるとうれしいです。この伊賀市役所を、風通しよく、皆さん一人一人が成長できる組織にしていきたいと思います。そして、今日様々なめぐりあわせの中で奇跡的に「同期」となった皆さん同士の結びつきも何よりも大切にしてください。結びに、皆さんが新しく伊賀市職員の一員となること、心強く思っています。新しい挑戦が実り多いものとなることを心から願い、今後のご活躍を楽しみにしています。共に成長していきましょう。

伊賀市役所未来政策部秘書課

電話: 0595-22-9600

ファックス: 0595-24-7900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!