介護保険料について

- [公開日:2025年7月14日]

- [更新日:2026年1月20日]

- ID:9262

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

あしあと

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料についての説明です

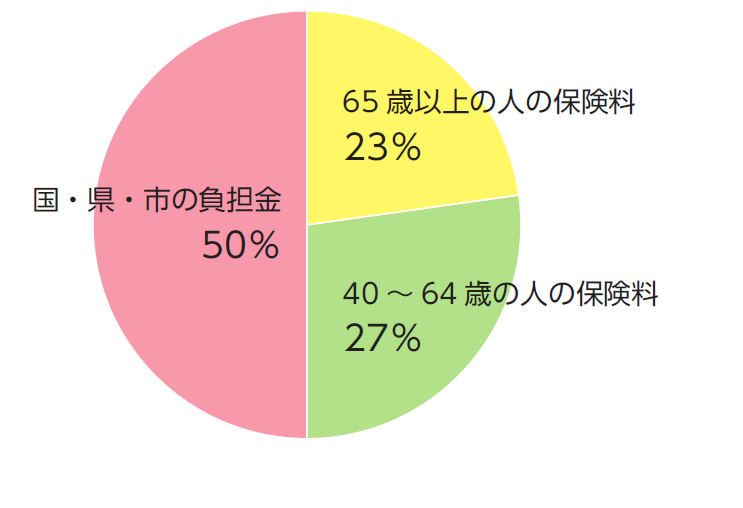

介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源として運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときは誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

65歳以上の人の保険料は、3年間を一つの期間として、この間の介護サービスの給付に必要な費用の推計に基づき計算しています。

令和6年度から令和8年度までの伊賀市介護保険料の基準額は、年額78,291円(月額6,524円)です。

伊賀市の介護サービス総費用の見込額×65歳以上の人の負担分(23%)÷伊賀市の65歳以上の人の人数=基準額

なお、各被保険者の介護保険料は、被保険者本人や同じ世帯の人の市民税課税状況と所得状況などに応じて基準額に割合を乗じ、下記の13段階に分けられます。

| 所得段階 | 対象者 | 保険料の割合 | 年間保険料額 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 次のいずれかに該当する人 ・生活保護受給者。 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金所得額を除く。)+課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人。 | 基準額 ×0.285 | 22,313円 |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階に該当せず、本人の前年の合計所得金額(年金所得額を除く。)+課税年金収入額が120万円以下の人。 | 基準額 ×0.485 | 37,971円 |

| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階に該当しない人。 | 基準額 ×0.685 | 53,629円 |

| 第4段階 | 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額(年金所得額を除く。)+課税年金収入額が80.9万円以下の人。 | 基準額×0.90 | 70,462円 |

| 第5段階 | 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない人。 | 基準額 | 78,291円 |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人。 | 基準額×1.15 | 90,035円 |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人。 | 基準額×1.25 | 97,864円 |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人。 | 基準額×1.50 | 117,437円 |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人。 | 基準額×1.70 | 133,095円 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人。 | 基準額×1.85 | 144,838円 |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人。 | 基準額×2.00 | 156,582円 |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人。 | 基準額×2.20 | 172,240円 |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人。 | 基準額×2.40 | 187,898円 |

※老齢福祉年金とは、昭和36年4月の国民年金制度発足時にすでに高齢で国民年金制度に加入することができなかった人(明治44年4月1日以前に生まれた人など)で、所得が一定以下の人に支給される無拠出制の年金で、通常の老齢基礎年金とは異なります。

※世帯状況は、毎年4月1日時点の住民票上の世帯構成により判断します。年度の途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。

※合計所得金額は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

保険料の所得段階が第1~5段階の方について、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

納め方については介護保険料の徴収方法についてをご覧ください。

※令和6年に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、令和7年度介護保険料の所得段階(第1・4段階)区分の基準が、80万円以下から80.9万円以下に見直されました。画像の中にある『80万円』は『80.9万円』に読み替えてください。

40歳から64歳までの人の介護保険料は、加入している医療保険に含めて計算されるので医療保険ごとに算定方法が異なります。

算定方法や介護保険料額については、各医療保険の保険者(職場の健康保険組合など)へ問い合わせてください。

国民健康保険税の一部として所得や被保険者数などに応じて世帯ごとに算定され、国民健康保険税として世帯主が納めます。

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料や賞与の額に応じて算定され、給料や賞与から天引きされます。

詳細については、第2号被保険者の介護保険料についてをご覧ください。